平和の教え、命の尊さ。

戦争反対を唱え続けた学園創立者・植原悦二郎の願いを受け継ぐ、平和教育

松本第一高校の母体である外語学園を創立した植原悦二郎先生(1877〜1962)は、現在の安曇野市三郷に生まれ、苦学してワシントン州立大学、ロンドン大学に学ばれました。帰国して、大学で教鞭をとった後、衆議院議員当選13回・在職34年、国務大臣・内務大臣を歴任し、政治家として活躍。太平洋戦争前には、軍部の政策をするどく批判し、一貫して戦争反対を唱えつづけた、国際派デモクラットでした。自身の留学経験と太平洋戦争の経緯から、これからの日本を背負って立つ青少年に豊かな国際性を学んで欲しいと願い、1957年、私財を投じて外語学園を創立されました。

その植原先生の遺志をまもり、伝えるため、本校では毎年「平和教育集会」を開催しています。集会では、学外から講師を招き、命の尊厳についてお話をうかがったり、研修旅行や遠足の際にも、沖縄の平和祈念資料館やガマ(壕)、松代の大本営地下壕予定地跡などに足を運び、戦争が残した負の遺産から多くを学ぶ機会を設けています。

「植原悦二郎先生と憲法」

戦前の植原先生の留学体験について

27歳でワシントン州立大学に入学。アメリカ政治学とアメリカ哲学を深く学び卒業した植原先生は、30歳の時にイギリスに渡る。知る人ぞ知る「ロンドン大学の通称『L・S・E(London School of Economics and Political Sciense)』(小規模ながら権威ある大学院で、当時も今も世界レベルの優秀な教授、ノーベル賞の学者を輩出している。)」で博士号を取得。

植原先生は、このL・S・E在学中に博士論文“The Political Development of Japan 1867〜1909”(『日本政治発展史』)を書き、好評を得て発刊された。

帰国した槇原先生について 世界平和の政治学を教えるために大学教授になる。植原先生の政界平和への思いはこれでは終わらず、世界平和を胸に政治家に。

政治家としての槇原先生について

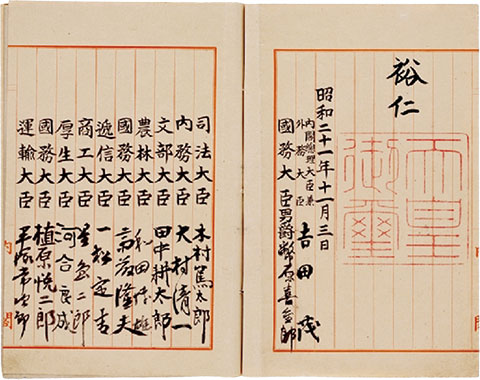

政治家・槇原悦二郎は、第29代内閣総理大臣、犬養毅に最も信頼されていた政治家であった。衆議院副議長の役職にあった時に「5・15事件」が起き、この際に犬養毅のもとに一番に駆けつけたのは実は植原先生であった。また、第二次世界大戦のさなかには、議会の場で堂々と戦争反対を説いたことでも知られている。終戦を迎えた後も政治家を続け、吉田茂内閣の時には植原先生は国務大臣を務めていた。この時期に制定された日本国憲法。この憲法の「前文」と「第1条」には、L・S・E時代に植原先生が書いた「あの論文」の表現がそのまま引用された。そして、発布された憲法の最初の頁には植原先生のサインが書かれている。

平和教育の取り組み

1年次

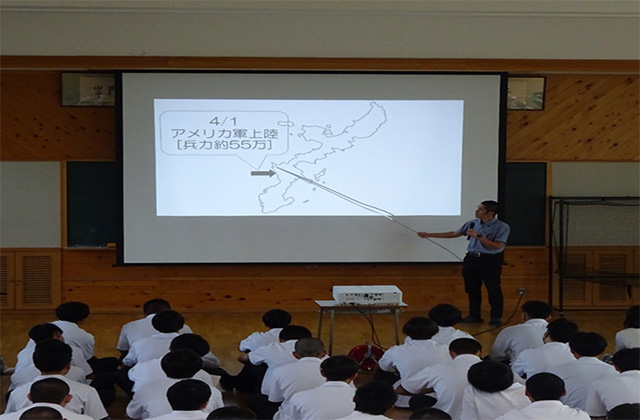

歴史総合の授業や長期休業中の特別授業において日本の侵略戦争について学習し、その中で、長野市に建設が進められた松代大本営と、研修旅行で訪れる沖縄で、かつて繰り広げられた激しい戦闘との関係性を学びます。

-

2年次

4月

学年遠足で松代大本営象山地下壕を見学。事前学習として、松代大本営はなぜ建設されるようになったのか、どのように建設が進められたのかなどを学びます。遠足当日の見学では、現地ガイドの案内のもと、実際に地下壕の様子を見たり現地ガイドの話を聞いたりしながら、遠いようで身近な沖縄へ思いを馳せます。 -

5月

各クラスの代表者で結成された旅行委員会による旅行通信の発行を開始。平和を含めて様々なテーマで計8回発行されます。

-

6月

6月23日の沖縄慰霊の日にあわせて学年集会を実施。そこで沖縄戦の概要を学びます。そして、沖縄戦を題材にした楽曲を聞きながら、過去に沖縄で起こったことを想像します。

また、映画鑑賞の1回目を開催。沖縄戦や基地問題を題材とした映画『ひまわり』を鑑賞し、現在の沖縄が抱えている問題についても考えます。 -

7・8月

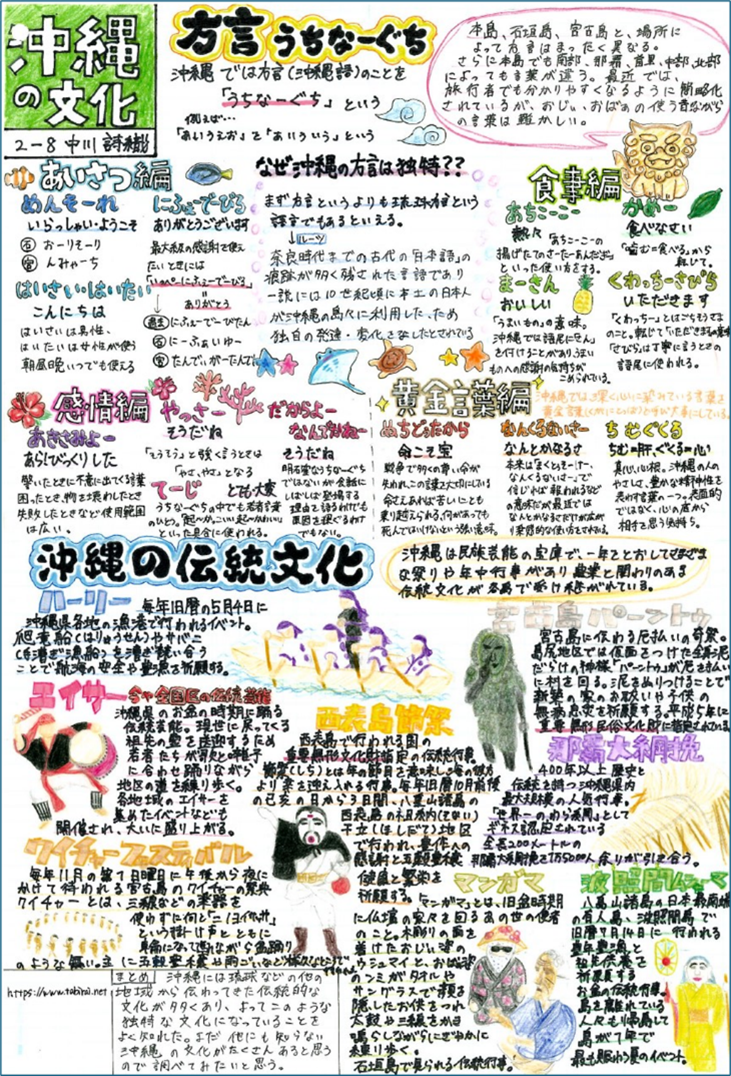

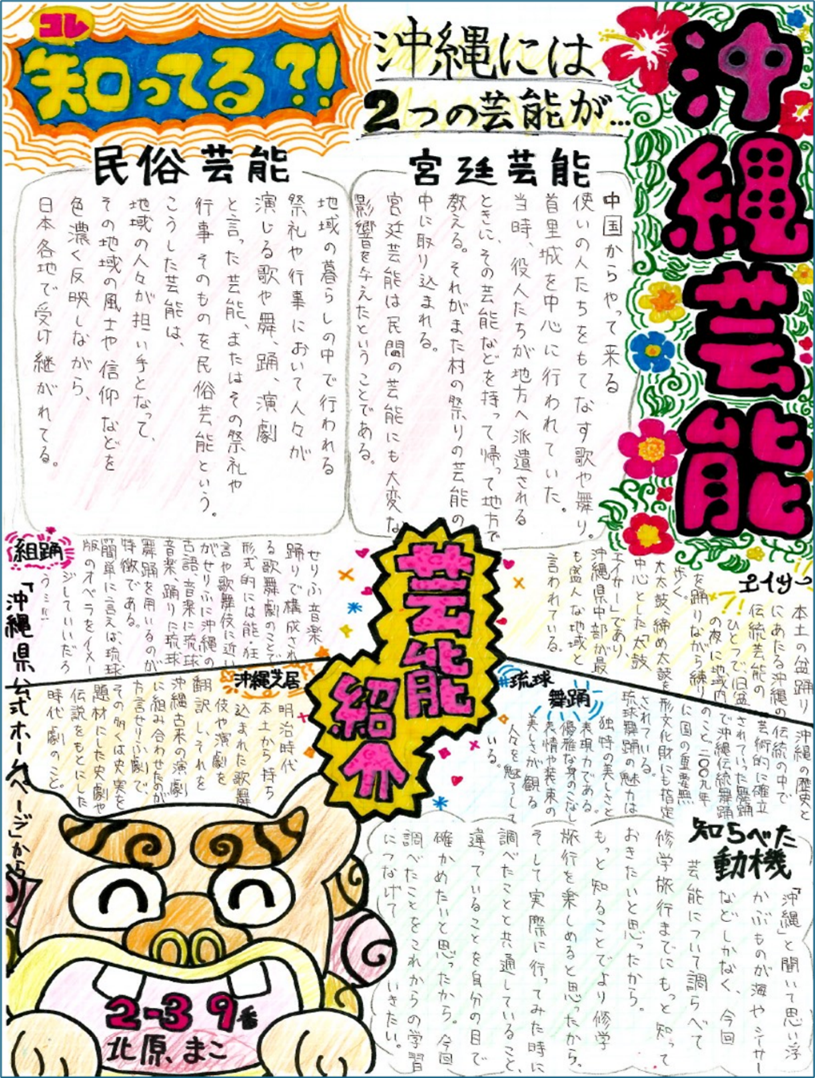

夏休みを利用して「沖縄研究大賞」を実施。平和を含めていくつかのテーマの中から1つを選び、書物やインターネットを使って考察を深め、レポートにまとめます。 -

9月

文化祭で「沖縄展」を開催。前述の沖縄研究大賞をはじめ、旅行委員会を中心に展示を行います。 -

11月

映画鑑賞の2回目を開催。沖縄戦の中で沖縄県人の命を守るために尽力した沖縄県知事島田叡(あきら)と警察部長荒井退造を主人公とした映画『島守の塔』を鑑賞し、壮絶だった沖縄戦を想像します。 -

12月

沖縄研修旅行を実施。平和祈念公園を訪れて平和の礎で沖縄戦戦没者の方々に手を合わせ、平和祈念資料館を見学します。また、ひめゆり資料館を見学し、同じ世代の方々が沖縄戦でどのような状況下にあったのかを知ります。さらに、ヌヌマチガマやカマシチャガマを訪れ、現地ガイドさんとガマの中に入って話を聞きながら、当時ガマにいた人たちの状況を疑似体験します。道の駅かでなにも立ち寄り、眼前に広がる嘉手納基地を見ながら、離陸する戦闘機の爆音に思わず耳を塞ぎます。 -

1月

研修旅行を終えて、感じたこと・考えたことなどをワークシートにまとめます。学年集会でそれらを共有し、未来のために自分に何ができるのか、何をしていかなければならないのか、思いを強くします。